| ●1月17日(土)〜24日(土) | ||||

| 加藤仁志 陶磁展 | ||||

次はいつですか?何人ものお客様からお問い合わせを頂いた加藤仁志さんの2回目の個展である。鎬を施した加藤さんの器は、粉引きも白磁も端正で穏やかなたたずまいを見せる。作者の誠実なお人柄そのままに。 |

|

|||

| ●2月7日(土)〜14日(土) | ||||

| さっきのしぐさ ― 木村倫子イラスト展 ― | ||||

たとえば大事なことが起きた特別な一日があったとして、記憶に残るのは案外、的外れな風景だったりする。それは携帯カメラで撮った何気ない日常の一瞬に似ている。そんな瞬間をとらえたいのだと木村さんは言う。それを「さっきのあの感じ」と彼女は呼ぶ。物語を予感させる言葉だ。瞬間を発見する視点は自在に移動し、伸びやかに描かれた女性達は寛いだ様子だ。寛ぎながらも、留まってはいない。印象的に登場する猫や犬も途上。グラスやケーキでさえも食べている途中。そう、この瞬間の後に大事な何かがやって来るかもしれず、この直前に心躍る何かがあったかもしれないのだ。そんな時間の連続を想像させる作品が並ぶ。 |

|

|||

| ●2月21日(土)〜28日(土) | ||||

| 望月 薫 陶展 | ||||

これまでの黒陶を中心とする望月さんの作品はストイックなまでに無機質、無表情を保ち、結果として造形的なシルエットの美しさが際立つものであった。しかし最近になって作品に変化が出てきている、というより、新たに焼物らしい表情豊かな作品が加わったといった方がいいかもしれない。 |

|

|||

| ●3月7日(土)〜14日(土) | ||||

| 坂井千尋 陶展 | ||||

陶芸家、坂井千尋さんにとって陶板や陶の立体はいわば画家にとってのキャンバスと同じだという。さしずめ素焼きの窯焚きはキャンバスを張る作業か。 |

|

|||

| ●3月28日(土)〜4月4日(土) | ||||

| 植田 努 彫刻展 | ||||

「ついて来てる?」「もちろんですよ。」少年と犬はそんな会話をしているのだろうか。二人、いや一人と一匹は信頼で結ばれた対等の関係だ。尻尾の先、四肢の先端に至るまで、筋骨がしっかりと刻まれた犬は誇り高い表情で歩いていく。のびやかな少年の肢体には何の衒いもなく、あるがままの姿で振り返る。 |

|

|||

| ●4月18日(土)〜4月25日(土) | ||||

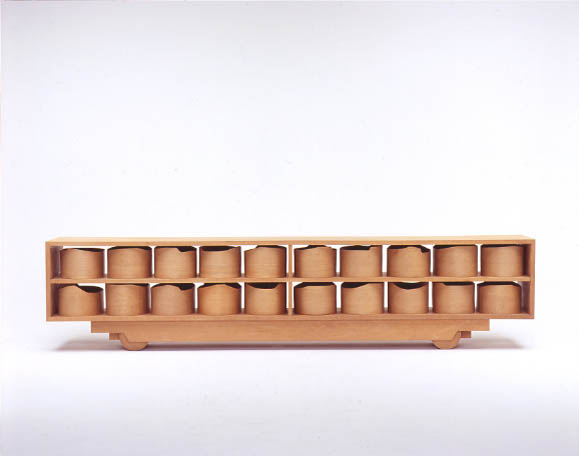

竹内紘三・船山奈月 二人展 |

||||

陶芸家の竹内さんと木工作家の船山さん。二人の作品を見ていると、resonance という言葉が浮かんでくる。“人の力”と“自然の力”の共鳴、或いは共振である。両者の相互補完やせめぎあいの中から、美しい音色を奏でる作品が生まれる。 竹内さんの白磁の器は、素材そのものの美しさを引きだすように極くシンプルな形に仕上げられている。そしてそこに施された釉薬が焼成という自然の力を借りて思わぬ溜まりとなって現れ、人の力だけでは成しえぬ魅力を作品に与える。これまで発表してきた白磁のオブジェも同様に、人の力で作られた造形が自然の力で破壊されていくプロセスをある一瞬で切り取ったような、いわば遺跡を思わせる作品である。 船山さんの場合には逆に、自然が育んだ、存在感ある木という素材から始まる。その一本一本の個性を損なうことのないよう可能な限りシンプルな形に仕上げる。その過程で自分自身をどのように表現できるか。素材に寄り添いながらもぎりぎりまで自己表現を試み、そのバランスがとれた瞬間の形が作品となっている。 しかしこのような説明抜きにしても、単純に二人の作品は見て美しく、器には身近に置いて使ってみたいと思わせる魅力がある。 |

|

|||

| ●5月9日(土)〜5月16日(土) | ||||

| 漆山みさき ガラス展 | ||||

繊細な心の動きを反映した詩情豊かな作品を発表しつづけるガラス作家の漆山みさきさん。ACCa で3回目となる個展に向けて、今彼女の心は何を表現しようとしているのだろうか? 手紙が届いた。 ココロが温かくなる、笑顔になれる、そんな作品を作りたい。 |

|

|||

| ●6月13日(土)〜6月20日(土) | ||||

| 西山芳宏 ガラス展 | ||||

西山さんのガラスは、余分な飾りを排する。ガラスそのものの美しさを湛えて存在している。そう感じさせる力がある。できれば近くに寄って、様々な方向から眺めてみてほしい。上、側面、底面、どこから見ても、その柔らかな美しさに魅了されるはずだ。テーブルに映る光と影までもが美しい。 最近は、吹きガラスで作られた作品が持つ、微妙な差異、ゆらぎを面白味として器に取り込もうとしているという。確かな技術の裏付けがあってこその言葉だろう。透明感は言うまでもなく、温もりが伝わってくるのはそのためなのかもしれない。 今回は吹きガラスでできる形にこだわった、ボウル、グラス、ビンなど、普段使いの器を中心に展示される。 |

|

|||

| ●7月4日(土)〜7月11日(土) | ||||

| 高野浩子 彫刻展 | ||||

月も、眠るのだろうか。あるいは眠る人に寄り添って、瞳を閉じているだけなのか。 07年の展示で、多くの人を魅了した高野さんの女性像は、その顔に豊かさと安らぎ なによりも、顔を造形する線、作品そのものの美しさに引き寄せられるはずだ。 |

|

|||

| ●7月25日(土)〜8月1日(土) | ||||

| 神代良明 ガラス展 | ||||

白くて、ふくらんで、しぼんで、しわが寄って、泡立っている・・・。そんな常識を覆すガラスを想像したことがあるだろうか?それが、神代さんのガラスだ。 こだわるのは、白。「白の非情さと確かさに惹かれる」という。感情を拒むような白 その哲学とでも呼びたいほどの思いを、作品として具現化させるのは確かな技法だ。 そうして存在する作品の周囲には、清澄な空気が漂っているのである。 |

|

|||

| ●9月5日(土)〜9月12日(土) | ||||

| 竹本亜紀 ガラス展 | ||||

竹本さんは近年、「ツヅレオリ」と題したシリーズの作品に取り組んでいる。色付けし焼成したガラスをピースに切断し、そのピースをモザイクのように組み合わせてさらに焼成するという。 |

|

|||

| ●9月26日(土)〜10月3日(土) | ||||

| 清野 学 陶展 | ||||

土に向かう清野さんの姿勢は、生半可なものではない。思いは目前の土から自然へ、環境へ、地球へと広がり深まっていく。「限りある資源である土(有機物)を、陶(無機物)へと変えたうえに、大量のCO2まで排出するやきものは、罪深い仕事だ」とさえ言う。それでも作り続けずにはいられない程、やきものには魅力があるという。だからこそ価値あるものを生み出したいのだという。 |

|

|||

| ●10月17日(土)〜10月24日(土) | ||||

| 薗部秀徳 木工展 | ||||

材となる木の特性について語る薗部さんの言葉は、それだけでも充分美しい。例えば「仕上げ鉋をかけた栂(つが)は、何かを吸い込んでいくようだ。」「楢(なら)は硬質なのに面取りの仕方で親密な表情を見せてくれる。」といった具合に、楢にも欅にも桜にも其々の美を見出す。 鉋で削る木の肌の香り、木を穿つ鏨の音など、薗部さんは五感を研ぎ澄ませて、木と向かい合う。事前のイメージやアイデアが押しのけられ、新たな発見にめぐり会うのを楽しみにしながら。そんな感覚を見る人と共有できたら、これに勝る幸せはないと作家は言う。木に寄り添うように制作された作品は、独自のたたずまいを湛えて存在している。 |

|

|||

| ●11月7日(土)〜11月14日(土) | ||||

| 大原功樹 陶展 | ||||

| 大原さんの定評ある魚文の組皿は、実に美しい食器だ。白化粧に布染めの技法で描かれた魚たちは、今回いちだんと生彩を増し、自由闊達に皿の上で泳いでいる。写実なのにとぼけた、その面構えも楽しい。組皿として使うもよし、単体で使うのもまたよい。またこれらとは一見対照的に見える手びねりの力強い器も出品されるが、やはり衒いのない自由なラインと空気に包まれている。 「素材や技法に振り回されず 『きれいなもの』 『かっこいいかたち』 を単純に表現したいと、今は思っている」、と語る作家の姿勢そのものだ。これまでの道のりと技術の確かさの裏打ちがあってこそである。 |

|

|||

| ●11月28日(土)〜12月5日(土) | ||||

| 松尾一朝 ガラス展 | ||||

| 「ガラスの固まりを削って作り出す小箱や小さなオブジェ。部屋の片隅にそっと置いておきたくなるような作品を作っています」と控えめに述べるが、松尾さんの作品は掌上で宇宙空間のような広がりを見せてくれる。 緻密で繊細な制作過程を経て形成された小宇宙。底から湧き出る光の粒、色彩の列柱。それらはやがて、ほのかに明るいガラスの厚みの中に滲み出す。別の作品では、深海の水の青さや、氷の小花を閉じ込める。繰り返し眺めていたいと思わせる、上品な魅力を湛えているのだ。 本格的な冬の寒さの前に、涼しげだけどどこか暖かみのあるガラスをぜひご覧ください。 |

|

|||

| ●12月12日(土)〜12月19日(土) | ||||

| 西川美穂 金工展 ― 小さな贈り物 ― | ||||

「プレゼントの包みをほどく時の、何とも言えないわくわく感。子供の頃から大好きだったそんな時間。これが今のものづくりの原点」だと、西川さんは言う。見る人、触れる人に「心地よい裏切り」を与えられたらと、生み出された作品は、まさにその通り。 金属なのに柔らかい質感、ほんのりと繊細な模様、意表をつく仕掛け。西川さん独自の世界だ。しかも使いやすいものたち。何を入れようか、どう使おうかと想像力を駆り立てられるにちがいない。 クリスマスの贈り物にもふさわしい、はこもの、カトラリー、アクセサリーなどが展示される。 |

|

|||